育Qドットコム https://19-q.com

パパの育休取得率ってどれくらい?

日本の育児休業制度は、実は世界的に見て、とてもすぐれているんです。有給で取得できる期間が長いことから、ユニセフの子育て支援策の報告書では、制度的には世界で1位とランクづけされているほど。ただ残念なことに、この制度を活用している人が少ないのが現状です。

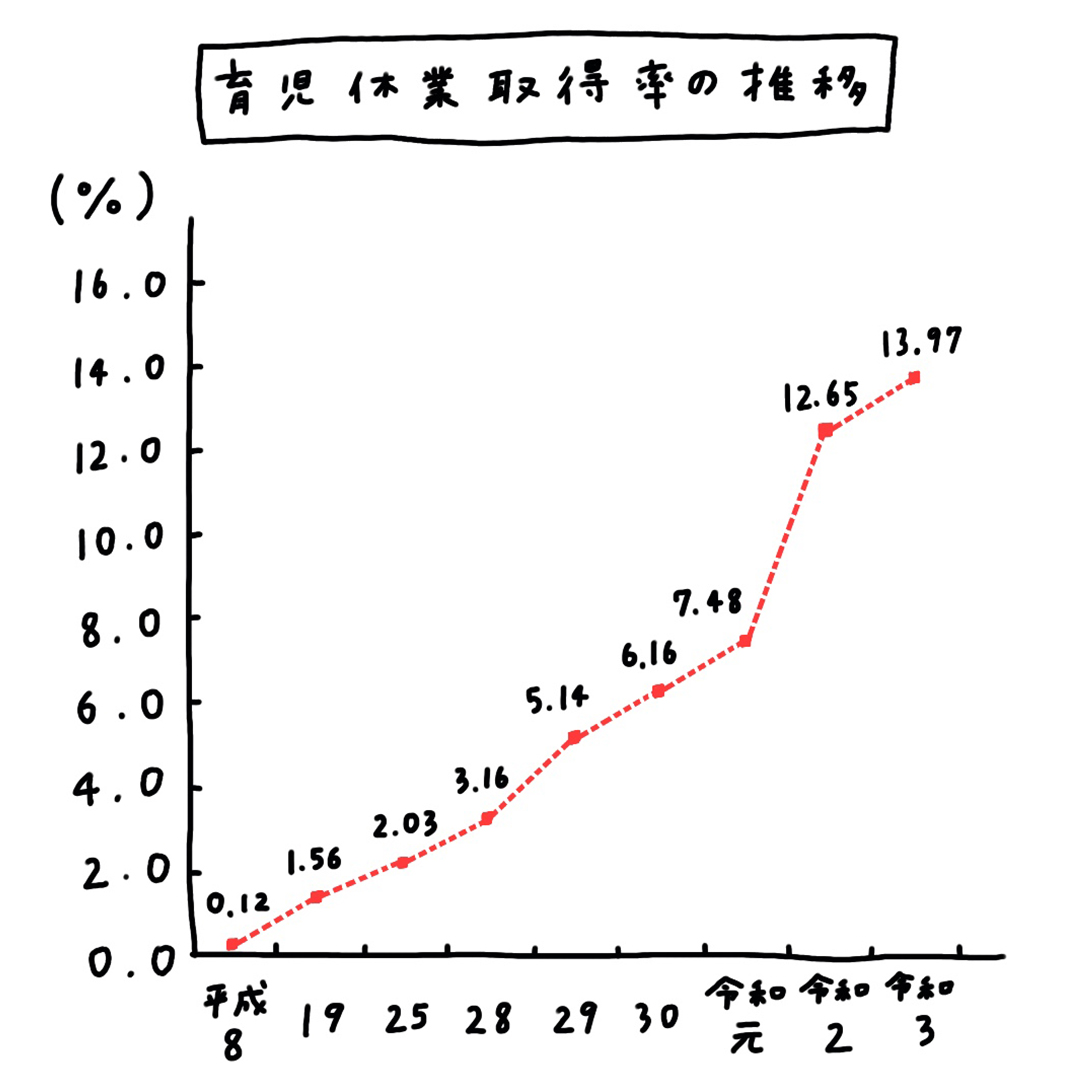

厚生労働省の調査によると、令和2年度にパパが育休を取得した割合は12.65%、2022年7月末に発表された最新の調査によると、令和3年度は13.97%でした。ここ数年で上昇傾向にあるものの、世界的に見るとまだまだ低い水準。

東京都では、「育休=休む」というイメージを変えるために、「育休」という愛称が「育業」に変更されましたよね。これを機に、育休のネガティブなイメージが払拭され、パパが育児休業を取得しやすい雰囲気に、日本全体が変わっていくことを期待します。

参考:厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」「令和3年度雇用均等基本調査」より

そもそも、パパの育休制度ってどんなもの?

パパもママと同じように育休が取得できますが、パパの場合はまわりに取得する人が少ないことから、制度を理解している人が少ないのが現状。「育児休業」とは、育児休業法に基づき法律で定められているものなので、雇用保険に加入する、1歳になるまでの子どもを育てる男女労働者であれば取得できるのです。しかし、「うちの会社ではそういった制度がないから取得できない」と勘違いしている人が多く、その勘違いが、取得しづらくしている原因のひとつであると考えられます。

こうした中、2021年6月に改正育休法が成立。第一段階として2022年の4月からはじまったのが、企業においての、育児休業の周知・意向の確認義務です。これは、妊娠・出産を届け出た労働者に、事業主が育休取得の意向を個別に働きかけるというもの。これにより、育休を取得しやすい社内の雰囲気づくりが進み、制度への理解が進むのではないでしょうか。さらに2022年10月からは、「産後パパ育休」がスタート。こちらは、後ほど詳しく解説します。

参考:労働省「育児・介護休業法」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

パパが育休を取得するメリットは?

生後1年間は、子どもがぐんぐん成長していくプレミアムな期間。あっという間に過ぎ去ってしまう、この限定的な時間を子どもとじっくり過ごすことは、パパにとって貴重な経験になることでしょう。また、ママは出産後にホルモンバランスの影響で不安定になりがち。体力も本来の状態ではありませんから、適切なサポートが必要です。パパとママが一緒に子育てに向き合うことで、ママの気持ちの安定にもつながります。

そのほかのメリットとしては、パパの育休取得が、子どもの発達に影響するとも言われていること。ノルウェーで行われた研究では、パパが育休を取得した場合、子どもが16歳になったときの偏差値が1ほど上がったという報告が※。わずかな育休取得でも、その後のパパのライフスタイルに影響を及ぼし、子育てに熱心になった可能性があるとのことです。

参考:「家族の幸せ」の経済学 データ分析でわかった 結婚、出産、子育ての真実/山口慎太郎著(光文社新書)

※Cools S, Fiva JH, Kirkebøen LJ. Causal Effects of Paternity Leave on Children and Parents. Scand J Econ. 2015;117(3):801‐828. doi:10.1111/sjoe.12113

「産後パパ育休」の創設で

育休が取りやすくなる!?

パパが育休を取得できない原因のひとつとして、育休中の代替要員が準備できず、長期の休暇が取りづらいことが挙げられます。

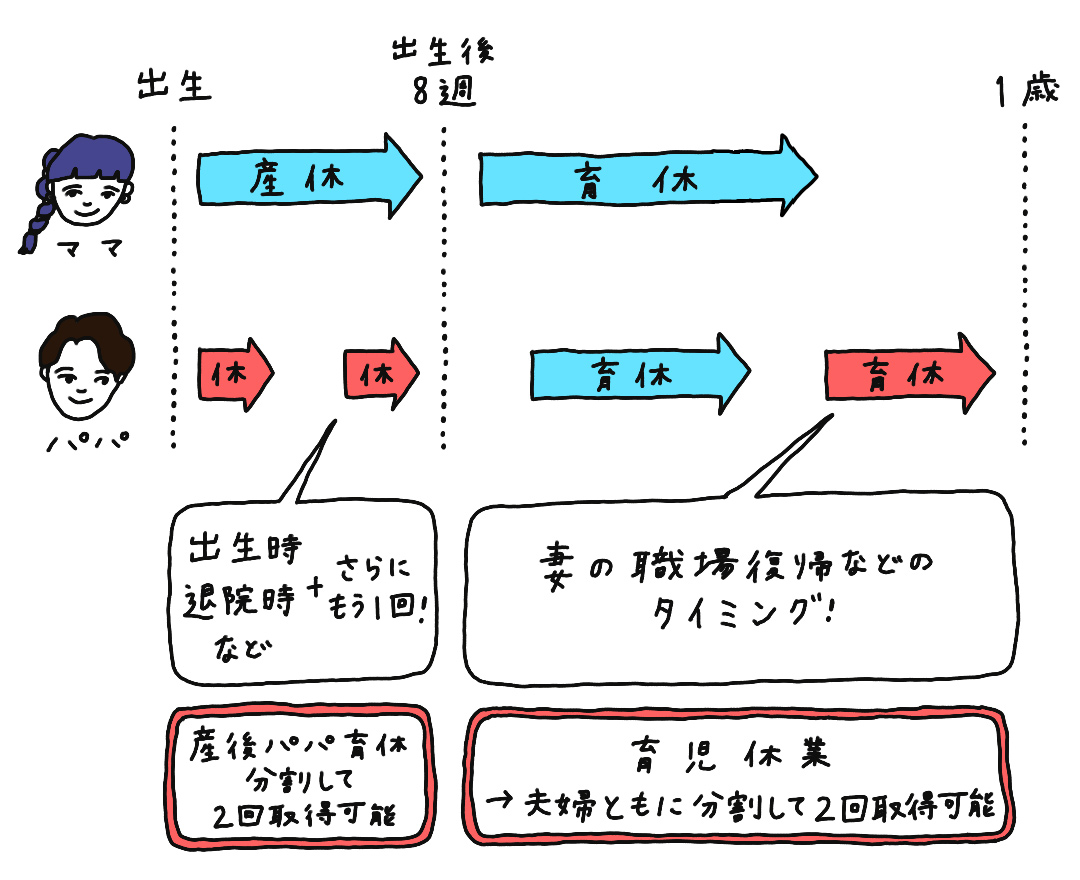

2022年の10月からはじまる「産後パパ育休」は、パパがより育休を取りやすくするための施策で、子どもが1歳になるまで、育休を分割して取れるというもの。上図のように、出生時に1回、生後8週目までにさらに1回取得。さらにママと交代しながら取ったり、ママの復職のタイミングなどで取ったりと、家庭の事情に合わせて自由にカスタマイズできます。長期の育休取得が難しい人も、数週間を数回に分けて取るのであれば、育休取得のハードルも下がるのではないでしょうか。

ただし、自由にカスタマイズできる分、複雑化してしまうという懸念も。ですから、制度を活用する側が、内容をきちんとインプットしておくことが必要です。

参考:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省) 3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 4 育児休業の分割取得 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

パパが育休に入る前に、

家庭で確認すべきことは?

ママが働いているのであれば、お互いの育休期間をスケジューリングしておきましょう。育児休業給付金は、半年間であれば給与の67%が支払われますが、それ以降は50%になります。つまり、ママが半年、パパが半年取得するのが、いちばん給付金の恩恵が受けられるのです。また、給付金を申請してから振り込まれるまでは2ヵ月くらいはかかるのもの。それまでの生活費など、お金の相談をしておくことも必要です。ほかには、簡単な家事・育児の分担表を作成しておくとスムーズ。きっちりつくりすぎると負担になることもありますが、「それどっちがするの?」といった議論を避けるためにも、簡単な分担表はあった方が便利です。

実際に育休を取得した

パパたちのエピソードを紹介!

職業:会社員・営業

育休取得期間:4週間(第二子)

パパ「所属する部署での男性育休が初のケースだったことや、職種が営業で自分でなければ対応できないことがあったため、会社からのサポートもあったものの、完全に仕事を切り離すことは難しかったです。ただ、基本的には休業中なので、子どもとたっぷり過ごせましたし、妻のサポートもできたので、制度を活用してよかったと感じています。新生児期の成長を見守る喜びを実感できたこと、お兄ちゃんの成長を肌で感じられたことは貴重な経験に。また育休中はスパイスカレーづくりにハマり、やってみたかったことに挑戦できたのもよかったです」

ママ「普段は仕事で不在にしがちなので、毎日一緒に過ごせたことが何より嬉しかったです。帝王切開後で思うように動けなかったため、授乳以外の家事育児はすべて夫が担当! とても心強く、心身ともに休めました。夫婦の時間も増え、子どものことや将来のことなどコミュニケーションを以前より取るようになりました!」

職業:会社員

育休取得期間: 1週間(第一子)、10日間(第二子)、2週間(第三子)

パパ「育休が取りやすい仕事環境なので、スムーズに取得できました。1人目のときはすべてが手探り状態。苦戦しながらも妻とふたりで協力し合ったのが、今ではいい思い出です。2人目のときは役割分担やルールはあえて決めなかったので、育児も家事も、気づいた方がする、という風に自然となっていきました。3人目は帝王切開で妻は体が辛そうでしたが、夜間の授乳は彼女でなければできせん。ですから、日中は妻を休ませることに専念。3人の育休を通して、夫として父親として成長できた気がしました!」

ママ「3人とも、夫が進んで育休を取得。3人目の休業中は、パパが毎日いてくれたことで、上の子どもたちが大喜び! 1人目2人目とスキルアップしているので、育児も家事も安心して任せられました。帝王切開のときは痛みが強く、いちばん辛い時期に夫が家事も育児も担ってくれてことで、体調をスムーズに整えられました」

職業:会社員

育休取得期間;7ヵ月(第一子)

パパ「期間が長かったことから、まわりの反響は大きかったですね。管理職なので、社内の雰囲気を変えていくためにも、育休は率先して取得したいと思っていました。育児に関しては、第一子ということもあり毎日がサバイバル。とくに生後3ヵ月までは24時間体制でのお世話だったので、妻と協力し合いながらの育児なのに、寝不足の連続でした。ですが、初めて笑った、寝返りをした、掴まり立ちをしたなど、すごい速さで成長していくわが子の姿を夫婦が同時にシェアできたことはとても貴重な経験に!」

ママ「子どもの成長に夫婦で手を叩いて喜び合い家族三人で抱き合って笑い合い、たくさんの喜びをわかち合えたことが印象に残っています。お互いが同じように育児に携わることで、夫にも私にも「ふたりで育てる」という意識が芽生えました。これは、将来の家族の在り方に大きな影響があるのではないでしょうか」

パパの育休がもっとわかる!

広中さんおすすめの動画

5分でわかる改正育休法(育Qチャンネル)

広中さんが運営するYouTubeチャンネルで、2021年6月に成立した改正育休法をわかりやすく解説。

「育Qチャンネル」教えて!育休先輩!!

同じく広中さんのYouTubeチャンネル内で、育休経験者のインタビュー動画を配信。具体的なエピソードを聞くことができる。

WBS原田アナ3ヶ月取得後復帰(テレ東BIZ)

WBSフィールドの原田アナが3ヵ月の育休から復帰。育休前〜育休中のリアルな声を紹介するとともに、広中さんが制度について解説。

2022年4月から、企業において育児休業の周知や意向の確認が義務化。その一方で、職場の環境により制度を活用できないパパがまだまだ多いのが実状です。しかし、ここ数年でパパの育休取得率は少しずつ上昇し、パパ自身や社会の意識の変化も感じ取れます。家族全員にとってメリットの多い、パパの育児休業。あと数年後には、“パパの育休があたりまえ”という世の中になっていてほしいですね。