そもそも子どもに

動画を見せてもいいの?

動画を見せることに罪悪感を抱いている方は多く、「本当に見せてもいいの?」といった相談も多く寄せられます。しかし、小児科医や脳科学者、眼科医といった医療関係の方々にお聞きすると、長時間ではなく時間を区切って使わせるのであれば、スマホ育児が子どもに悪影響を与えることはない、との見解を示す方がほとんどでした。子どもに静かにしてほしいときなど、動画に頼らず一緒にしりとりをしたり絵本を読んであげたりするのもいいでしょう。ですが、「遊んであげなければならない」という状況が長時間続くと、親が疲れてしまうことも。ですから、やむを得ないシーンでは、動画を育児のツールとして上手に活用することは悪いことではないのです。

スマホ育児が子どもに与える影響

悪影響を与えることはない、と前段でお伝えしましたが、あくまで時間をきちんと制限したうえでのこと。一日に何時間も見続けると他のことができなくなってしまうのも考えものです。ダラダラ見続けることが習慣になると、ネット依存や親とのコミュニケーション不足につながりますし、受け身で楽しむツールですから、自分で工夫をすることが苦手になったり、外で遊ぶことが少なくなり体力低下の懸念も……。近距離で画面を見続けることで、目が疲れて視力が低下することも考えられます。また、一部の動画配信サービスでは、問題のある広告が表示されることもありますよね。動画は育児をスムーズにこなすうえで便利なツールですが、大人の見守りが必要なのです。

動画を見せるメリットは?

親は集中して家事などの作業ができ、子どもは楽しい時間を過ごすことができます。また、動画を通して知ることもたくさんあり、それが他者とのコミュニケーションにもつながったり、生活を豊かにもしてくれます。絵本や言葉で伝えるよりも、映像のほうがはるかに理解しやすいものもありますし、学習に使えるコンテンツもたくさんありますよね。このように動画を見せること自体にメリットはたくさんありますから、まったく見せないのではなく、上手く使いこなすことがおすすめです。

動画を見せるときに

親が注意すべきポイント

①見てもいい場面を決める

電車に乗っているとき、病院の待合室にいるときなど、大人が見せる場面を決めてあげると、子どもは見てもいいときとそうではないときの区別がつきやすくなります。「待っている間は見てもいいよ」「ご飯を食べる前までね」と制限することでダラダラ見の抑制にも。

②終了時間を見える化

利用時間を決めるという手もありますが、幼い子どもは時間の長さがわからないもの。「これ一本見たら終わりにしようね」と声をかけてあげたり、YouTubeのように次々と動画が流れてしまうものなら、針のあるタイマーで時間をセットして、「針がここまで来たら終わりだよ」と終了時間の見える化を。区切りが悪いときは「あと5分ね」「次の一本で終わりだよ」と伝えてあげましょう。

③接する時間は2時間以内

動画は育児をアシストする便利なツールですが、長時間接するとすべきことができなくなるので、時間の制限は必ず必要。スマホだけでなく、テレビ・タブレット・パソコンなど、すべてのデジタルデバイスをまとめて、一日に接するのは2時間以内に収めましょう。近い距離を長時間見ると目が疲れるため、途中で遠くを眺めたり、日光を浴びることも大切です。

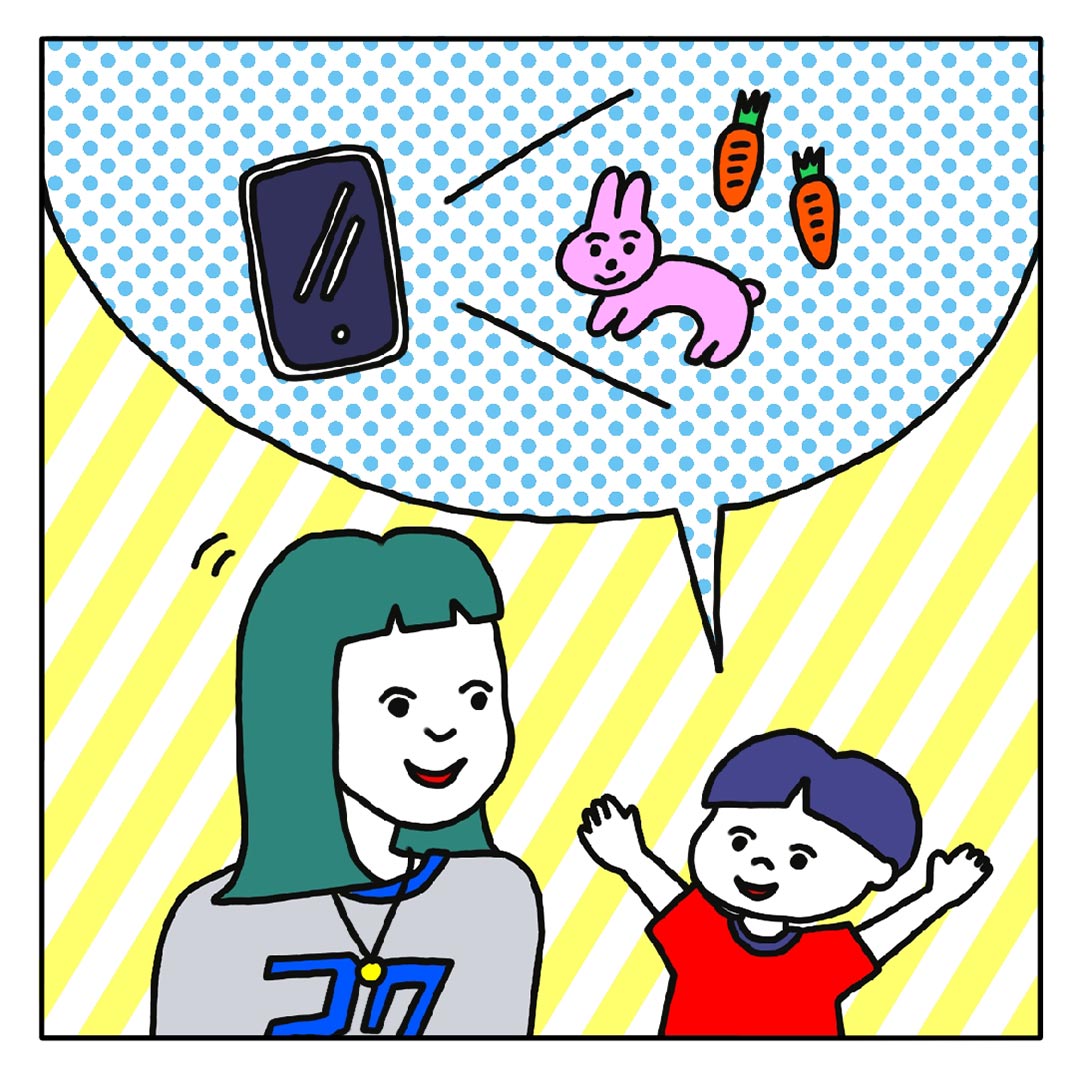

④親が動画を選んだり、テレビで観せても

子どもが見ている動画にモヤモヤ……。気になる場合は、その子の興味と関心に合った優良なものを提案してあげると安心ですよね。スマホやタブレットではなく、テレビに接続すれば、料理や洗濯など、親が作業をしながらでも内容を把握することができます。「おもしろそうだね」「どういうお話?」など、声をかけてあげることもできますから、コミュニケーションをとることもできます。また、子どもは見たものを親に伝えることで、自分なりに理解して咀嚼してそれを相手に伝える、という練習になります。自分ひとりではなく、お父さんやお母さんと一緒に楽しんだ、という体験にもなるでしょう。

⑤動画以外のことで気分転換

友達と遊んだり習い事をしたり……、動画以外の楽しみを提案するのもおすすめです。動画よりも友達と遊ぶほうが楽しいことに気づくはずですし、習い事は気分転換にも。家にいながら気分を変えるには、好きな遊びを提案。動画以外のことを楽しめたら、「見るのをやめられたね、動画のあとの〇〇とっても楽しかったね、やめるといいことがあるよね」と、褒めてあげます。すると「見るのを止められた」ではなく、「もっと楽しいことができた」という認識につながるのです。

親のスマホ依存は

子どもにも影響が!

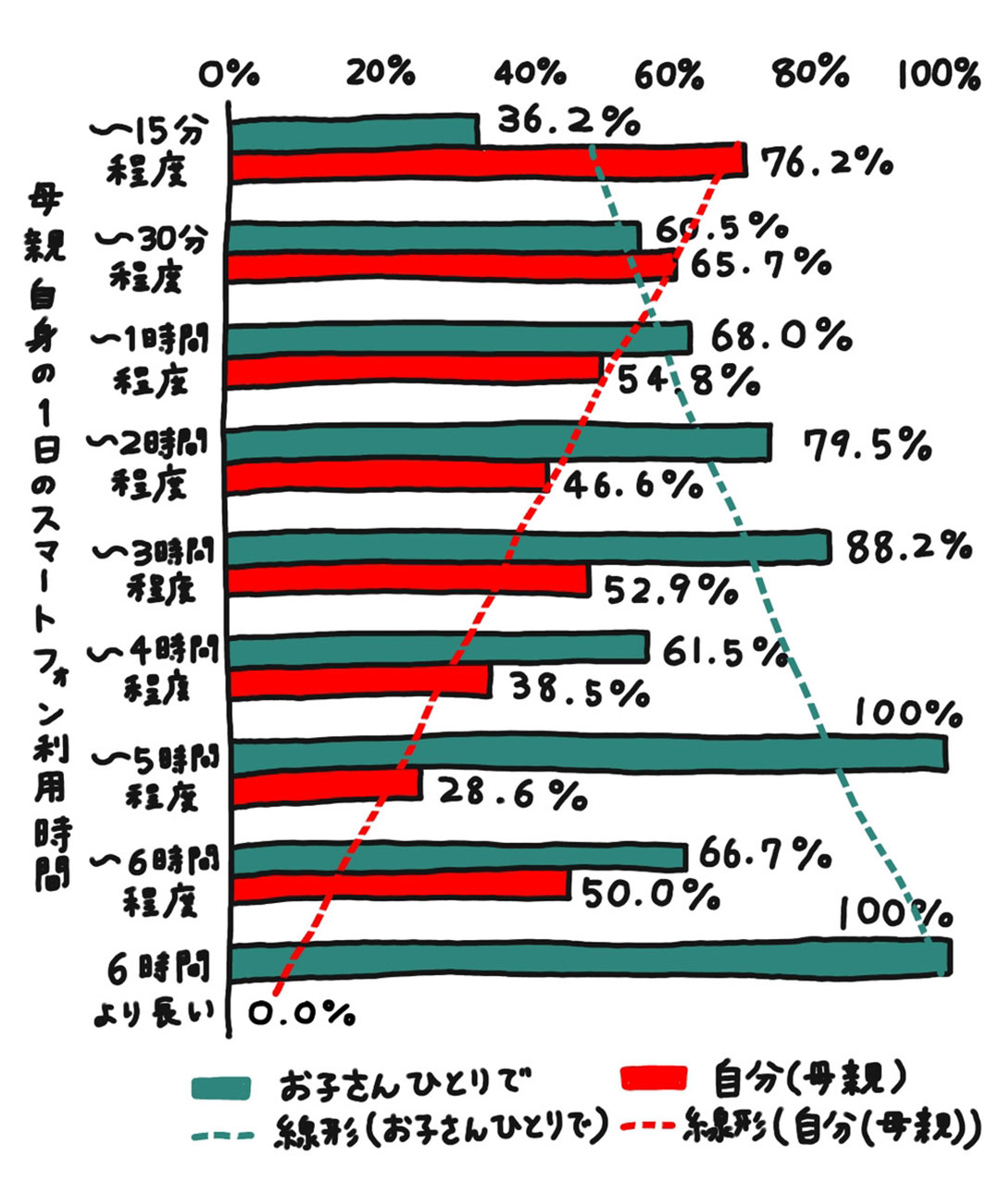

下のグラフでは、お母さんがスマホに触れる時間が長くなるほど、子どももスマホに接触する割合が高くなるということが示されています。「動画を見てはダメ!」と言いながら、親のほうがついつい食事中にメールをしたり、スマホに集中して子どもの話しかけに答えなかったり……。もちろん仕方なく、というシーンもあるのでしょう。どうしてもスマホを利用しなければならないときは、場所を変えるなどの工夫を。また、子どもの健やかな精神を育むためには、話しかけられたらいったんスマホを置き、目を見てきちんと話しを聞くことが大切です。

出典:MMD研究所×マカフィー「乳幼児のスマートフォン接触に関する調査」引用・改変

スマホやタブレット、YouTubeやNetflix……、さまざまなデジタルデバイスや動画サービスがあふれている今。子どもだけでなく、親も上手に付き合うことが求められています。子どもは親の背中を見て育つもの。注意すべきポイントを押さえながら、「動画はダメ!」という前に、まずは大人がスマホに振り回されていないかどうかを見直したいところです。